ロジェストヴェンスキー Rozhdestvenskiy

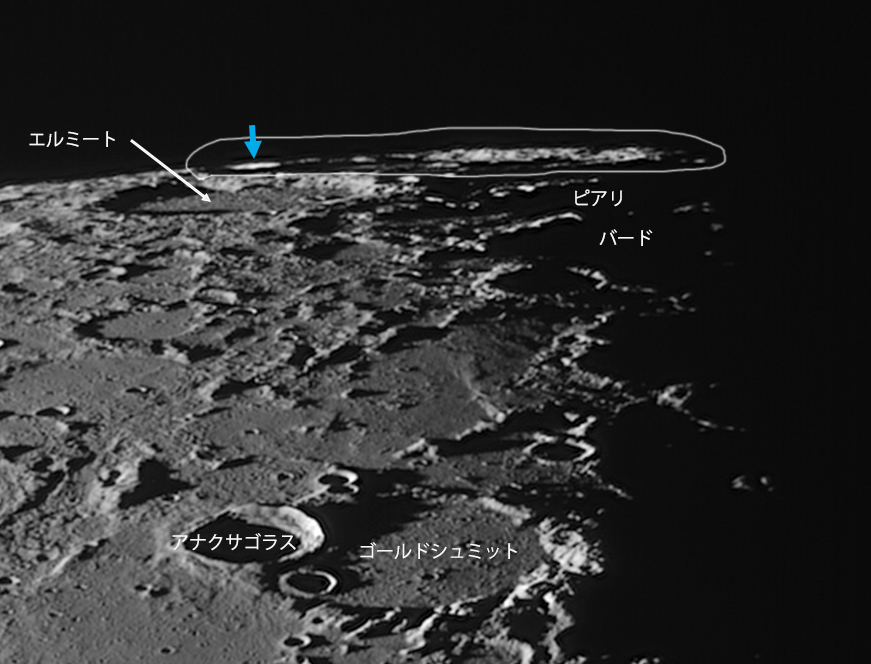

月の北極点というと「Lunar100の88番のピアリ」が思い浮かびます。直径74kmのクレーターで、このピアリのすぐ近くが北極点になります。北側の秤動が良ければ、このあたりの様子は簡単に見ることができます。

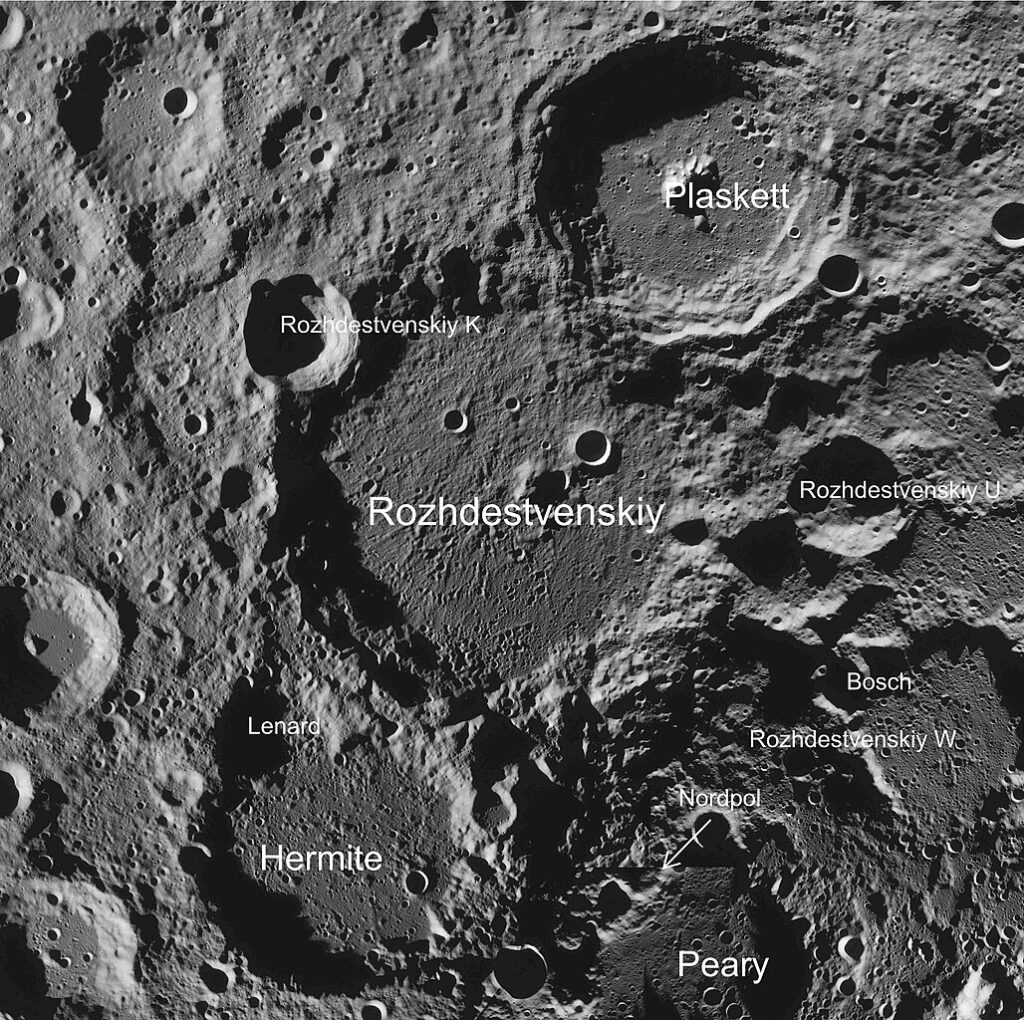

LAC MAP 1

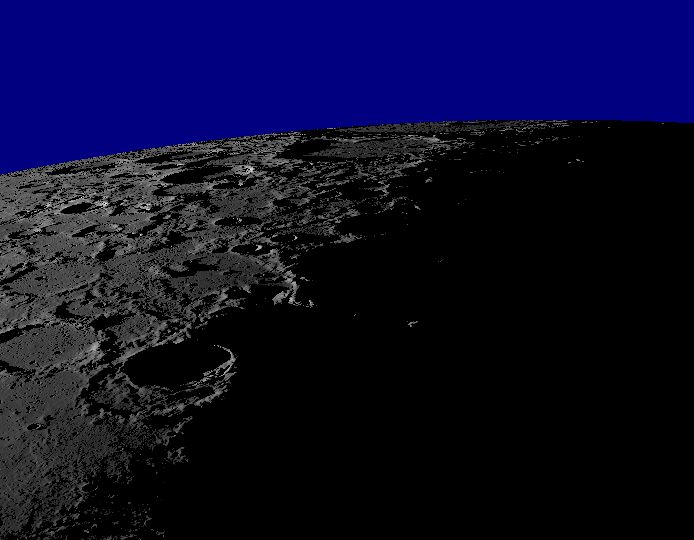

また秤動が非常に良い時、ピアリやエルミートのさらに向こう側に、大きなクレーターの周壁のような光の帯が見えることがあります。

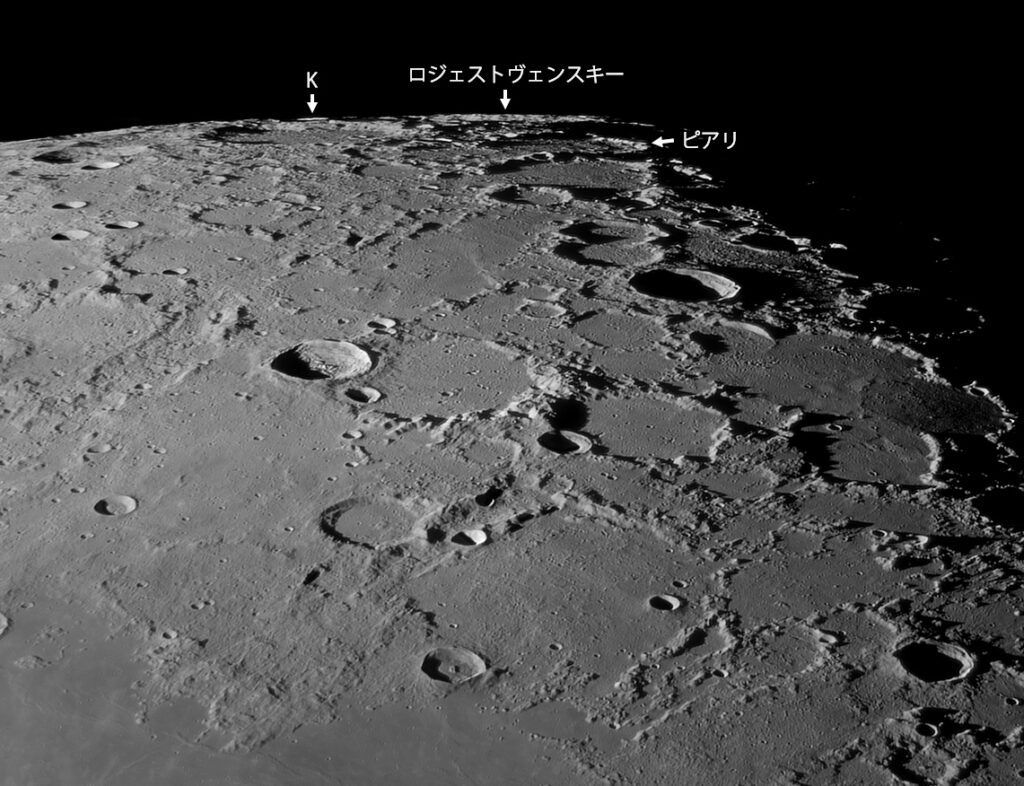

月面図と見比べると、月の裏側にあるロジェストヴェンスキーの周壁が見えていることがわかります。この地形については解説などもあまり見かけません。

ロジェストヴェンスキーは直径が178kmあり、ペタビウス(177km)とほぼ同じサイズの大クレーターです。

LPODにロジェストヴェンスキーの記事がありました。September 20, 2014

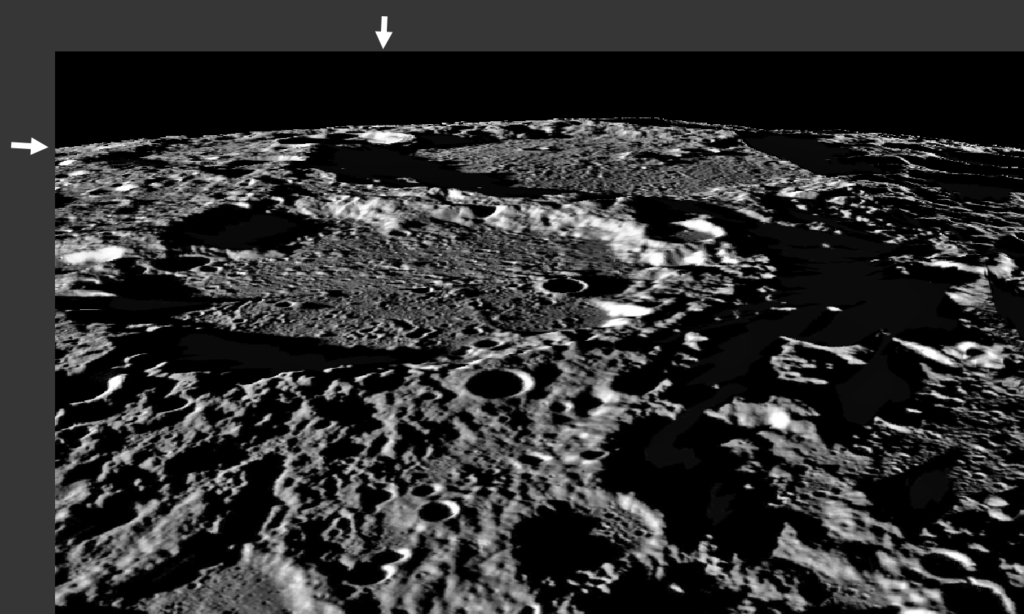

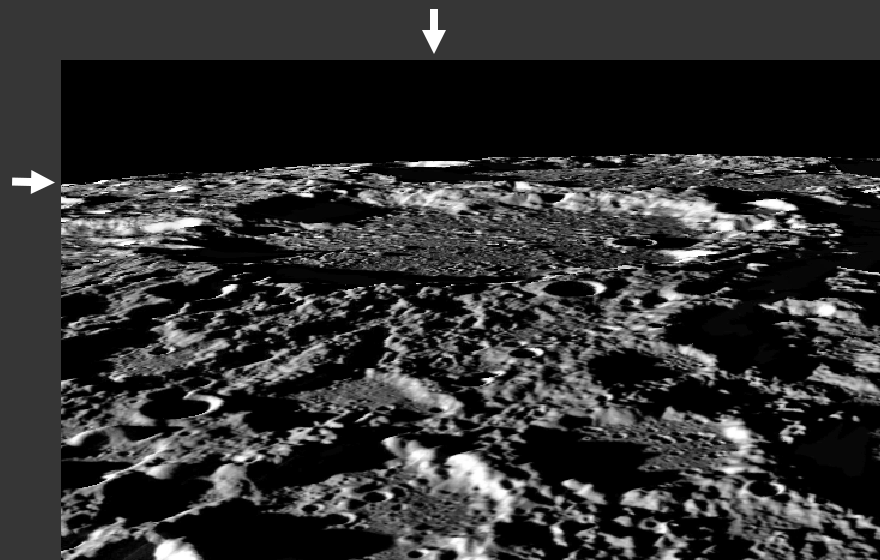

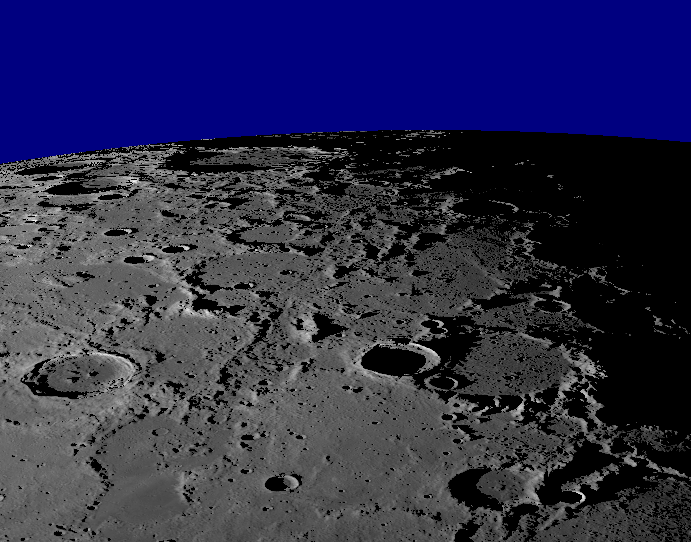

上の2016/8/25の画像の部分拡大で、手書きで囲んだ細長い地域がロジェストヴェンスキーです。水色の矢印のところには短くて明るい横線が見えていますが、LROCの3Dで見てみると直径43kmのロジェストヴェンスキーKのようです。(下の2枚の画像の矢印の交点)

ロジェストヴェンスキーは完全に月の裏側になりますから、かなり歪んで表示されているようです。

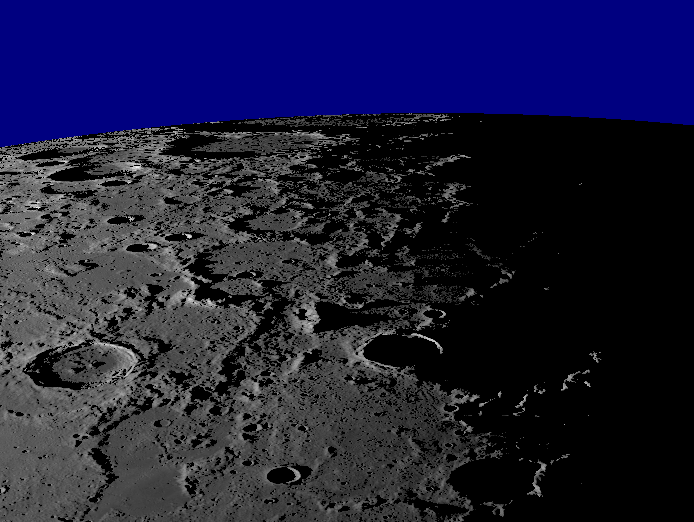

別の日のロジェストヴェンスキーです。

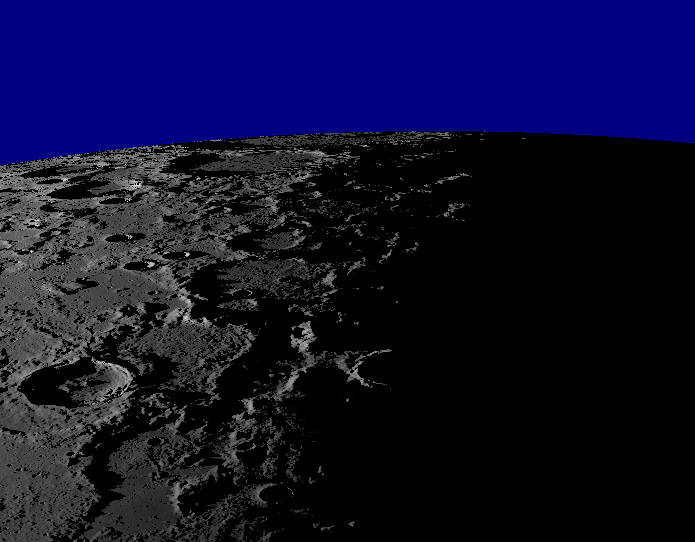

今春の下弦前後はこの付近の秤動が非常に良くなるので、ロジェストヴェンスキーの見え方を観察してみたいと思います。VMAで見てみると、直近では4/1~4/4頃の明け方が良さそうです。

ただし春の下弦頃なので、南中時でも高度が25°くらい(大阪)にしかなりません。

以下はLTVTによる4/1~4/4、朝05時のシミュレーション画像です。

4/1 05h00m

4/2 05h00m

4/3 05h00m

4/4 05h00m

Wikimedia Commonsからの画像です。